di Gianluca Pepoli

Ci sono voluti più di tre anni di rinvii ma alla fine l’accordo di programma per il gruppo Arvedi-Acciai Speciali Terni è stato firmato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo una serie interminabile di palleggi e di annunci elettorali, che hanno visto protagonisti prima il Ministro Giorgetti e poi il suo successore Ministro Urso, la sospirata firma è arrivata, anche grazie a una decisa accelerazione imposta dalla nuova Giunta Regionale Umbra che ha messo sul tavolo la disponibilità a intervenire direttamente sulla delicata questione delle concessioni idroelettriche con un’ipotesi di integrazione tra comparto energetico e comparto energivoro territoriale (che è parte delle sue competenze istituzionali); tema, sul quale torneremo in seguito, che, se non risolutivo, può essere di utile accompagnamento alla soluzione di quella che è, tra tutte, la principale delle questioni, ovvero lo spropositato costo dell’energia che rischia di mettere fuori mercato le produzioni siderurgiche ternane e che costituisce un tema di drammatica urgenza per tutto lo strategico comparto nazionale dell’acciaio.

Occorre affermare fin da subito che si tratta di un passo avanti importante perché finalmente gli impegni vengono messi nero su bianco e di qui in avanti sarà più agevole, anche per i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, oltreché per le forze sociali e politiche umbre e la comunità nel suo insieme, discutere, dati e previsioni alla mano, di piani industriali e occupazionali.

Tuttavia è bene evitare trionfalismi e avere ben chiaro che l’intesa è frutto di uno sforzo di volontà delle parti in un quadro non ancora del tutto delineato (soprattutto sulla succitata questione chiave dei costi energetici) e conseguenza di una forte volontà e assunzione di responsabilità politica della Regione Umbria.

Appare altrettanto chiaro, purtroppo, come il Ministero, che pure è garante dell’intesa, non si sia spostato molto in avanti rispetto alla stupefacente posizione del Ministro Adolfo Urso che in Parlamento affermò, or non è molto, che le questioni dell’energia per l’acciaio, che rischiano di danneggiare irreversibilmente la competitività di un’azienda che opera in un mercato di nicchia con competitors a livello mondiale, si sarebbero potute affrontare solo una volta che fossero ripartite le centrali nucleari in Italia, ovvero, nella più rosea delle ipotesi, fra 30 anni.

Ma proviamo a vedere quali sono i contenuti di questo accordo di programma che la comunità ternana e umbra e i lavoratori hanno dovuto attendere per più di tre anni.

Risanamento ambientale, mantenimento dei livelli occupazionali, riduzione delle emissioni inquinanti, risparmio energetico e produzione di acciaio green sono i punti cardine dell’intesa da 1.132 milioni di euro sottoscritta dalle parti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

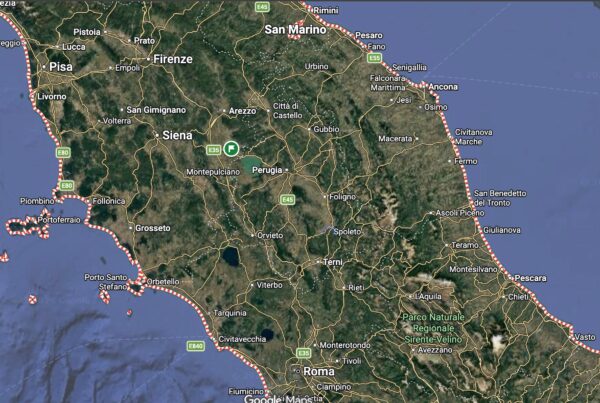

L‘accordo di programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza e di riconversione industriale del sito di Acciai Speciali Terni ha tra i suoi obiettivi principali quelli di promuovere lo sviluppo economico sostenibile, il risanamento ambientale e la decarbonizzazione del complesso produttivo Arvedi-Acciai Speciali Terni, collocato nel sito d’interesse nazionale di Terni-Papigno e nell’area di crisi industriale complessa di Terni-Narni.

Punto imprescindibile, quello appena descritto, visto che ogni nuovo e credibile modello di sviluppo non può eludere il tema della sostenibilità, nel senso più esteso del termine, avendo anche ben chiaro come non si possa e non si debba mai scegliere tra diritto al lavoro e diritto alla salute e come occorra impegnarsi senza sosta nel delineare, nei fatti, la riconversione di una ex company-town e di un territorio paradigma dell’industria classica (siderurgica e chimica) verso una produzione a più basso impatto ambientale.

Oggi tale scelta rappresenta l’unico modello di business possibile per combinare esigenze di carattere economico, ambientale e sociale e raggiungere obiettivi concreti di profitto e responsabilità sociale.

Proprio in quest’ottica, l’accordo di programma non può essere un santino da agitare; lì debbono essere implementate strategie, risorse e visioni per un futuro industriale nel quale non ci sia spazio per ipotesi di arretramento in termini di livelli occupazionali, produzione e integrità del ciclo, riportando le lancette della discussione indietro di dieci anni.

Per questi motivi, dunque, insieme al coordinamento degli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione produttiva, tra le finalità dell’accordo c’è la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e, se possibile, di un loro incremento futuro, congiuntamente alla promozione della formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori AST.

Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sia nell’azienda di Viale Brin che nelle controllate, c’è l’impegno del gruppo Arvedi anche a stabilizzare i lavoratori somministrati. Sul fronte occupazionale la Regione Umbria supporterà interventi di politica attiva del lavoro attraverso il Programma Regionale Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

L’accordo prevede anche un dettagliato piano ambientale integrato finalizzato alla decarbonizzazione e soprattutto all’efficientamento energetico attraverso la riqualificazione degli impianti produttivi e l’aumento del loro rendimento.

Per rispondere alle richieste di mercato per prodotti a basso impatto ambientale e che impieghino fonti e vettori energetici alternativi, sarà avviata la produzione di acciaio green.

Il Piano economico-finanziario prevede, come si è detto, un investimento complessivo di 1.132 milioni di euro, suddiviso in due fasi. La prima (2022-2028) prevede investimenti per 557 milioni di euro, destinati a interventi di efficientamento energetico, sicurezza ambientale e riqualificazione degli impianti mentre la seconda fase, investimenti per 573 milioni di euro, sarà focalizzata sulla produzione di acciaio elettrico e magnetico a bassa impronta di carbonio.

Come si può vedere, il cronoprogramma degli interventi è molto puntuale e articolato ma lascia trasparire un dato difficile da aggirare: l’essere in presenza di un accordo che mantiene ancora larghi elementi di indeterminatezza sulle modalità di soluzione della decisiva questione dei costi dell’energia e che si riserva di avviare la parte più significativa degli investimenti nel momento in cui questo nodo sarà sciolto o sarà, comunque, delineato un percorso chiaro di soluzione, rispetto al quale l’amministrazione regionale ha dichiarato l’impegno a valutare forme di gestione mista pubblico-privata per le concessioni energetiche.

Il riferimento trasparente è al potenziale di produzione energetica pulita del gruppo impianti idroelettrico Nera-Velino-Laghi Reatini, di proprietà del gruppo Enel Green, rispetto al quale la Regione Umbria ritiene di poter operare in fase di rinnovo delle concessioni di sfruttamento delle acque, bene pubblico.

C’è un capitolo importante anche sul tema chiave della qualità dell’aria e delle emissioni in atmosfera legate al processo produttivo: Governo e Regione con l’ausilio dell’Ispra e dell’Arpa Umbria, garantiranno un monitoraggio costante dell’aria individuando le sorgenti emissive di nichel e aggiornando l’autorizzazione integrata ambientale di AST con prescrizioni mirate.

In conclusione, il bicchiere è mezzo pieno. Ma sul mezzo vuoto bisogna fare grande attenzione ed evitare i trionfalismi di maniera, quelli che per quattro anni hanno caratterizzato il comportamento dell’allora maggioranza regionale di destra, che annunciava meraviglie e poi, quando necessario, si sottraeva all’onere della firma.

I tempi per raggiungere questi ambiziosi obiettivi non sono infiniti e i prossimi passaggi saranno decisivi.

Il mezzo vuoto è costituito dal fatto che Arvedi-AST è un colosso di portata europea che può stare su un mercato difficilissimo, in guerra e tempesta, solo dentro un quadro di politiche industriali ed energetiche nazionali ed europee che affronti la questione dell’acciaio come tema industriale strategico per il paese e il continente, soprattutto in un momento in cui i tempi si induriscono e i paesi che si lasciano “sfilare” produzioni strategiche, come quella degli acciai speciali, sono destinati a un futuro e a prospettive da serie B.

La soluzione strutturale del nodo chiave per il futuro dell’acciaio ternano, quello imperniato sul sistema sviluppo tecnologico – riconversione energetica – qualità ambientale e decarbonizzazione, non può che passare per una quadro di programmazione nazionale ed europea che sappia superare la drammatica contraddizione attuale di un sistema di produzione energetico che fa utili a palate mentre il sistema di produzione energivoro (non solo l’acciaio) rischia concretamente di finire fuori mercato e di andare a rotoli. Su questo versante (Taranto docet, ma anche questa storia umbra è eloquente) il Governo italiano è silente, fermo e alla permanente ricerca di alibi.

In questo mezzo vuoto c’è poi, soprattutto, il tema che i lavoratori e i sindacati non cessano di mettere al primo posto; un tema che significa lavoro, sviluppo, reddito, durata di lungo periodo della fabbrica e rango della Città: la questione del ciclo integrato e dell’area a caldo.

Un aspetto positivo dell’accordo di programma è l’impegno del gruppo Arvedi, e questo va incassato, ma non bisogna dimenticare che il peso e il valore generale del polo siderurgico ternano poggia sui forni elettrici, grandi consumatori di energia e, anche su questo aspetto, un’eventuale mancata soluzione strutturale della questione dei costi dell’energia finirebbe per riproporre ancora una volta la discussione sul destino dell’area a caldo, con il rischio di un ritorno alla carica (come tante volte nei decenni passati) di chi pensa che AST possa diventare un’officina di sola laminazione che lavora, importandole, bramme semilavorate dall’estemo oriente; una fabbrica con poche centinaia di addetti che trascinerebbe con se una città declassata, impoverita, con una popolazione ridotta di una terzo e con problemi di tenuta sociale di difficile soluzione.

Terni, quindi, torna per l’ennesima volta a giocarsi sull’acciaio un grande pezzo del suo destino e può farlo compiutamente solo se tutte le parti sapranno assumere responsabilità dirette senza infingimenti e personalismi, a partire da un ruolo attivo del Governo Nazionale e delle politiche europee.

L’Accordo di Programma, il futuro Piano industriale, il know-how e i lavoratori della fabbrica di viale Brin sono paradigma delle grandi trasformazioni che ci attraversano e di cui parliamo ogni giorno: tecnologiche, ambientali, globali, ovvero la natura del territorio ternano.

Nessuno può svolgere un ruolo passivo e di resistenza al cambiamento dentro un quadro pieno di incognite legate alla città, alla sua dimensione industriale e alla necessità di sciogliere un nodo fondamentale.

Un nodo che è di visioni, di destini e prospettive riguardo la natura industriale del Sud dell’Umbria e di come preservarla, visto che anche nella nostra regione, a latitudini diverse, convivono idee differenti e forse manca la giusta consapevolezza di come sia imprescindibile una cultura regionale comune all’altezza dei problemi attuali e compendio delle esigenze e delle specificità di ogni sua parte.

Siamo in una fase nella quale l’idea di uno Stato a trazione regionale, nata con la riforma del Titolo V della Costituzione, vacilla, e da un po’, anche in una regione come la nostra in cui le esigenze di aree storiche e culturali distinte hanno naturalmente rallentato la possibilità di un approccio più sereno e dinamico alla cosiddetta «identità» regionale dell’Umbria.

Dentro questo quadro, per dirla come Raffaele Rossi, Terni è la città che nasce due volte e lo fa per una scelta nazionale, legata alle industrializzazioni di fine ‘800, che la rende città atipica nel contesto umbro e per la quale rinunciare alla sua cifra di innovazione, dinamismo, modernità e capacità di inclusione equivale alla negazione della sua stessa natura e a una condanna all’oblio.

In quest’ottica, dunque, provando coraggiosamente a spingersi oltre, l’accordo di programma non può essere meramente letto da un punto di vista industriale e tecnologico ma va necessariamente calato dentro la sua naturale dimensione urbana e nazionale per comprenderne appieno potenzialità e opportunità utili alla costruzione di politiche di area vasta, alleanze e prospettive necessarie per uscire da un isolamento che non fa bene ad una città sulla quale incombono incognite preoccupanti e per la quale, invece, a partire nel nuovo contesto regionale, occorre spendersi con maggiore determinazione e incisività.