di Flavio Fusi

Quanto è lontana da casa nostra la colonia penale numero 3 del circondario di Jamalo Nenec? per farla breve: il gulag siberiano piantato nella steppa gelata proprio sotto il circolo polare artico. Venerdì, quando Alexei Navalny veniva ucciso o forse era già morto o aspettava gli aguzzini, io sedevo fuori di un bar in compagnia di amici, aspettavo l’ora di cena in una bella serata tiepida, osservavo le auto in fila nel traffico. Il mio futuro – un piccolo, sonante futuro –era il ritorno a casa, altre chiacchiere con mia moglie e poi la cena. La notte silenziosa, i cani che abbaiano, qualche sbadiglio sul divano, un libro. Innocenti, no, non siamo innocenti, ma si vive: in tempi di pace a noi tutti più o meno è concesso questo piccolo privilegio.

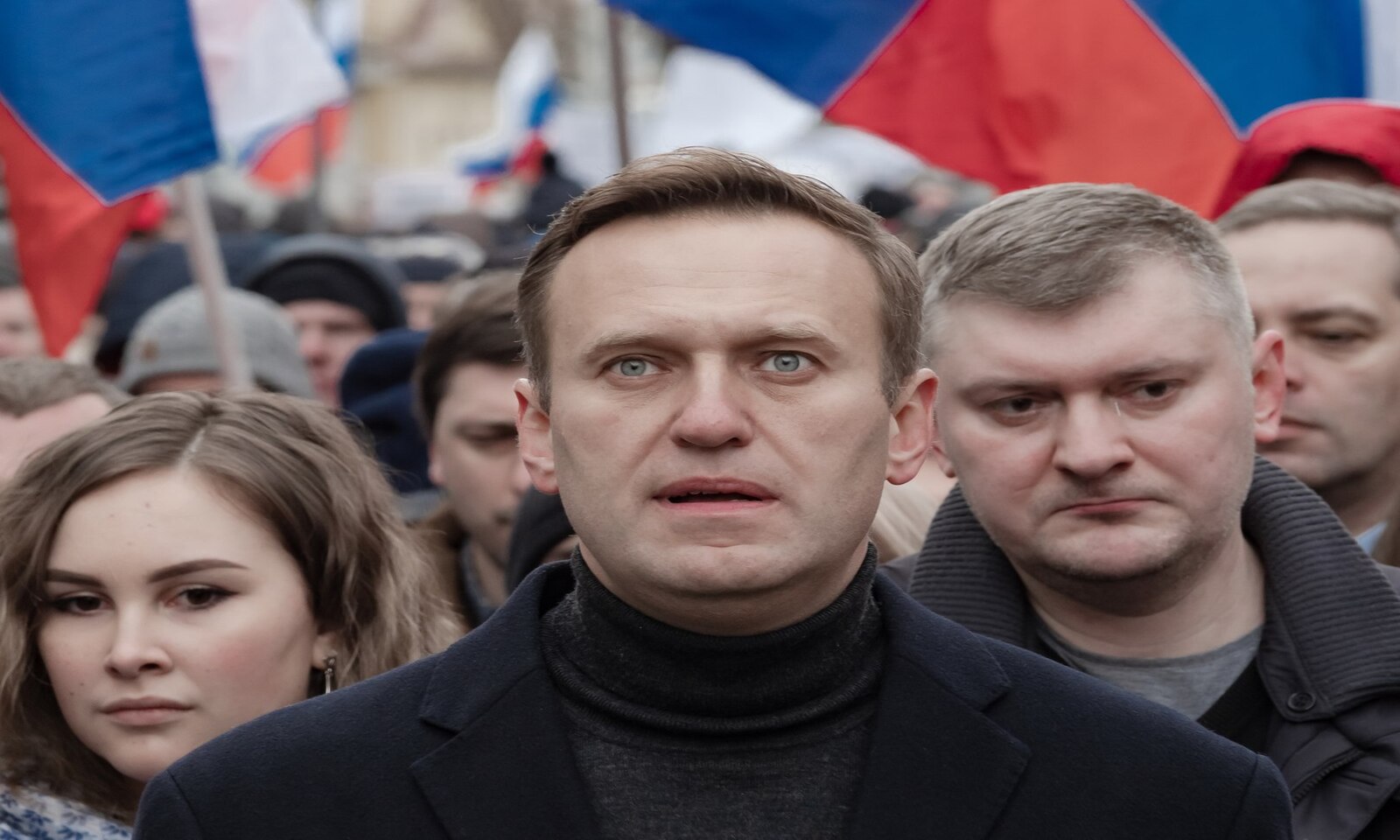

Mi mancherà, Alexei Navalny. Posso dirlo io – possiamo dirlo noi – dalla nostra confortevole cuccia occidentale, dalla nostra imperfetta stracciona, colpevole, spaventata democrazia? Ci mancherà la sua voce appassionata nella polemica, il suo coraggio che tante volte ci è sembrato avventato. Ci mancheranno la sua ironia e il suo sorriso, anche. E la sua vita “ridotta all’essenziale”, come nota acutamente Adriano Sofri: la sua vita affilata, plasmata e infine consumata nella sfida al moloch: il potere verticale di Vladimir Putin e la sua cricca di tagliagole. Oggi tutti i giornali ci raccontano la vita di un uomo. Ma la vita stessa di Alexei Navalny e soprattutto la sua morte ci raccontano meglio di tanti saggi e articoli cosa sia diventata la Russia di oggi.

Nel dopoguerra sovietico – gli anni di Breznev e Andropov – i dissidenti più noti del regime erano vessati, incarcerati, processati, condannati ed esiliati, ma mai ammazzati. La permanenza in vita di Sacharov e Solzenicyn, quella di Julij Daniel’ e Andrej Sinjavskij – per fare solo alcuni nomi – era garantita dal loro stesso statuto di “ nemici del regime.” Anche quella Russia giocava il ruolo di grande avversaria dell’occidente, ma dentro un contesto internazionale e un progetto riconosciuto: il futuro socialista contro il presente capitalista. Solo nei tempi più foschi dello stalinismo il potere osava pronunciare e scrivere sentenze di morte. E non per tutti: le famiglie dei milioni di senza nome uccisi nei gulag siberiani non avevano nemmeno diritto alla parola morte, ma dovevano farsi bastare la formula: “condannato a dieci anni senza diritto di corrispondenza.”

Da allora è trascorso un secolo e oggi il potere putiniano ha infranto anche l’ultimo tabù. Il dispaccio burocratico con cui si annuncia l’assassinio di Alexei Navalny – “improvvisamente deceduto dopo la quotidiana passeggiata” – equivale all’osceno sghignazzo del boia. E non da oggi il Cremlino agita con orgoglio la bandiera del “rogue State”, lo Stato canaglia, che si pone al di fuori e al di sopra delle regole del contesto internazionale. La Russia di Navalny – la Russia che amiamo – sta dentro una fossa o chiusa in una cella, esiliata, in fuga o sbarrata in casa condannata al silenzio. La Russia di oggi non somiglia in nulla a quel grande paese inquieto e dolente che trenta anni fa Gorbaciòv tentò di portare dentro la famiglia europea, immaginando l’avvento di un nuovo ordine internazionale.

Ci chiediamo: quando è avvenuta la rottura tra quel sogno e questa deriva? Ancora una volta Navalny coglie il punto, quando scrive che “il controllo sull’ Ucraina è il più importante atto di fede di tutti i russi con visioni imperiali, dai funzionari alla gente comune.” Kiev e il suo doppio: su Maidan incombe da sempre l’ombra del Cremlino, il sosia scatenato. Mosca è il dvojnik: un io opposto che nel romanzo di Dostojesvskij scava dentro la carne e lo spirito del mite consigliere di stato Jakov Petrovic Goljasdskin.

Mosca e Kiev, Rus’ e Ucraina, grande Russia e piccola Russia: nella vicenda dei secoli sono opposti e nello stesso tempo fratelli, tanto somiglianti quanto disperatamente ostili. Ci voleva un coraggioso visionario come Gorbaciòv per sanare questa frattura, e non un oscuro funzionario del Kgb, giorno e notte alle prese con i suoi incubi imperiali.

Così l’assassinio di Navalny si lega oggi alla tragedia più vasta della guerra di conquista scatenata contro Kiev. Da questa mattanza di innocenti emergono ogni tanto nomi e modeste storie di vita. Ricordiamo tra tante quella della giovane scrittrice Victoria Amelina, uccisa a luglio da un missile russo precipitato sulla pacifica cittadina di Kramatorsk, lontano dalla linea del fronte. Come Navalny, ma più silenziosamente, Victoria aveva scelto da tempo la sua parte. Scriveva: “siamo, se così si può dire, ossessionati dalla libertà”.