di Stefano Ragni

Se ne è andato come un “viaggiatore incantato”, chiedendosi ancora una volta, come il protagonista di un grande romanzo russo, quale sia il nostro scopo nella vita, il senso del nostro cammino, e cosa celino le porte dell’al di là. Lo chiamavano pittore, ma lui, in realtà è stato un filosofo. Uno dei pochi che avrebbe saputo rispondere al quesito posto da Tolstoi nel suo interrogativo: Cos’è l’arte? In uno dei suoi ultimi scritti, il volumetto L’alfabeto, edito da futura lo scorso anno, Venanti citava Spinoza. “Non c’è speranza senza paura, né paura senza speranza”.

La speranza, ultimamente, il Maestro l’aveva trovata nel concetto di entropia, la dilatazione della materia che inghiotte se stessa, nutrendosi della sua stessa energia. Ne aveva discusso a lungo con un grande scienziato che allora abitava a Perugia, Roberto Battiston, un notissimo fisico sperimentale che è stato anche presidente dell’agenzia spaziale internazionale. Ne uscì nel 2012 un libro a quattro mani, un dialogo tra arte e scienza, dove la nozione di entropia applicata alla comunicazione sociale specificava la portata del disordine elementare a cui tendono tutti i processi naturali. La riposta di Venanti fu la produzione di una serie di opere che ammirammo, in molti, soprattutto nella ultima esposizione a Palazzo della Penna. Torme di figure inquiete, che sotto i colori accesi dei costumi, manifestano una panica irrequietezza, una incertezza che li porta a sciamare come api impazzite. Franco amava molto l’umanità, ma in questi ultimi tempi aveva perso la speranza in un mondo giusto e motivato. Nelle lunghe telefonate mattutine che non pochi di noi amici ricevevamo, scoccava inesorabile il momento della grande domanda: perché ci siamo ridotti così, perché la comunità umana si sta dilaniando con le sue stesse energie? E dove sta la giustizia, o meglio dove l’abbiamo scaraventata?

Nella sua ultima presenza agli incontri del martedì dell’Università per Stranieri, Venanti volle un titolo particolare: La vita, il grande mistero. Era il 28 di febbraio e nell’aula magna di Palazzo Gallenga eravamo in tanti a manifestare la nostra ammirazione e il nostro affetto, ma non si parlò di pittura. Fu l’occasione giusta per porgli una domanda: perché tanta oscurità in una sua opera presentata anche il mese scorso a Deruta: Chiaro di luna? Il titolo è palesemente beethoveniano, così come ha fissato la tradizione, anche se la notte di luna non l’ha inventata il grande di Bonn. La risposta, ribadita anche in una delle mattinate telefoniche era che noi siamo avvolti nelle tenebre e l’oscurità è la condizione naturale dell’uomo. Questa condizione dell’uomo può essere “confortata” dall’arte? Al termine del capitoletto La bellezza e l’arte del citato volume, il Maestro, dopo aver evocato la musica di Beethoven e di Mozart e aver citato due maestri delle idee, come Longanesi e Papini, si chiedeva: l’arte e la bellezza salveranno il mondo- ma quale?

I molti pensieri raccolti da Venanti in una impressionante serie di pubblicazioni che hanno accompagnato tutta la sua evoluzione di pittore, sono una delle più cospicue realizzazioni letterarie che testimoniano lo sviluppo del pensiero dell’artista perugino. Donato Lo Scalzo, apprezzatissimo esegeta, li ha definiti idilli definizione con cui gli antichi greci indicavano narrazioni poetiche e squarci di vita quotidiana che avevano lo scopo di raccontare la microstoria quotidiana, quella degli eventi minimi che confluiscono nel grande mare della evoluzione delle idee e dei costumi. Lo Scalzo afferma giustamente che Venanti adotta una prosa scarna, burbera, asciutta, mai venata di pregiudizi, sempre partecipe della profonda umanità di chi agisce nella quotidianità “eroica”. È con questa prosa, un discorro ininterrotto, che si potrà ripercorre l’intera vita di Venanti, dagli iniziali libricini, oggi introvabili come Augusta perugia, Angusta Perusia, a Quando una rondine faceva primavera, che narra gli anni della guerra. Qui le cornamuse che accompagnavano l’ingresso dei britannici dell’VIII Armata in sfilata per le strade dell’acropoli. Poi la loro partenza, sempre cornamuse in testa, defluendo per viale Roma. In mezzo episodi indimenticabili, come gli ebrei ammassati nei carri bestiame a Fontivegge o la pietra scagliata contro la vetrata del comando della Gestapo, una bravata che poteva costare al giovane perugino la vita.

Poi fu la volta di Quei giovani degli anni ’50 seguito dal formidabile Quei travolgenti anni ’60. Molte le vicende narrate sul filo di una generazione che è passata dai disastri della guerra, alle persecuzioni razziali, alla corsa verso il benessere, alla esplosione economica della Dolce vita perugina, quella trascorsa in corso Vannucci tra i bar Falci e Vitalesta, con la relativa caccia alla straniera di Palazzo Gallenga. E non posso che essere grato a Franco del ricordo del mio indimenticabile maestro di pianoforte, Tullio Macoggi, immortalato in non poche foto delle serate del circolo Bonazzi, l’istituzione culturale che nel 1963 il pittore volle creare con Gerardo Dottori per sottolineare certi aspetti della laicità perugina spesso sommersi dallo spirito clericale che ha caratterizzato la città dominata dai papi. Già, Bonazzi, lo storico di formazione massonica, una fiducia nelle idee di progresso e libertà. Un aspetto della vita di Venanti che in questi ideali ha creduto, al punto di entrare in politica. Avversato e boicottato più dai suoi compagni di partito che non dalle sinistre, come amava ricordare. Qualcuno prima o poi indagherà anche su questo. Anche perché pochi ricordano quello che Venanti era solito dichiarare: la tanto rinomata Marcia per la pace era nata nel suo studio, in un pomeriggio di discussioni con Vinci Grossi, allora grande esponente comunista. Altri se ne appropriarono e la cosa andò in predicato.

Chi ha avuto la fortuna di essere presente nel pomeriggio di Deruta, il 13 maggio scorso in una sala consiliare dove il caldo faceva già presagire climi torridi, ha potuto seguire il sindaco Toniaccini che ha avuto il privilegio e l’intuizione di promuovere un evento che per Venanti ha assunto le forme del congedo. Dopo le allocuzioni di Domenico Benedetti Valentini, la autorevole testimonianza del grande Pingitore, coinvolto da Venanti in una realizzazione letteraria, Francobaldo Chiocci, coetaneo di Franco, suo compagno di banco al Mariotti, ha ricordato l’epopea della goliardia, quando la coppia, al suo passaggio per il Corso faceva tremare i maggiorenti e gli oligarchi timorosi di cadere otto gli strali della satira dei giornaletti editi dai due.

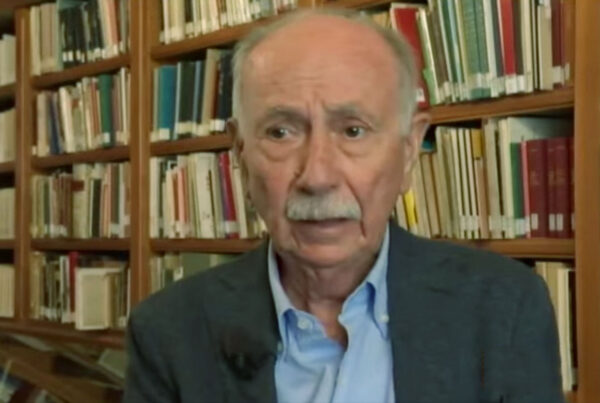

Ma Venanti, vestito di bianco, come un personaggio del romanzo coloniale di Simenon, sembrava già lontano da noi. Ci ha fatto vedere le magliette bianche con impressi gli uccelli delle sue giovanili opere pittoriche, ma ha tenuto a tornare sull’etimologia dl suo cognome: Venanti da venator il cacciatore. Ma per Cicerone è anche colui che indaga, che segue le tracce. E noi non possiamo capire la nostra esistenza se non indaghiamo. Caro, grande Franco, avvolto nella fotografia finale dall’abbraccio dei suoi cari, lui, sempre impeccabile, ma palesemente con lo sguardo già rivolto verso un “altrove” presagito.

Nella antica fornace Grazia era allestita la mostra, distribuita su tre piani. Isolata, nell’antro del fuoco, Incendio di Perugia, unica opera astratta di un evocatività fulminante. Certo, anche il Chiaro di luna, le locomotive a vapore, le donne, i “guardoni”, l’accalcarsi delle folle sballottate dalla entropia, come anime in gironi infernali.

E, sopra, nella piccola Pinacoteca, Omaggio di un perugino al Perugino, con quel cardinalone che suona la ciaramella, come per imbonire la comunità dei fedeli. Ironia, sarcasmo, un pizzico di amarezza. A chiusura del percorso, un autoritratto del pittore, che imbraccia il pennello come se dirigesse una immaginaria orchestra. Ne scrissi sul giornale e nella immancabile telefonata mattutina accettai il suo apprezzamento, in quella nostra ultima conversazione in cui il suo tono di voce era comunque quello vigile e burbero di sempre.

Nel catalogo della mostra derutese uno scritto di Fernando Javier Fernandez Lerma, della Università Carlos III di Madrid. In un coinvolgente percorso comparativo con la grande figuratività della pittura spagnola del Secolo d’Oro, Lerma parla della produzione di Venanti come di un giardino meraviglioso, “pieno di sculture e di sentieri”.

Il giardino era “un grembo chiuso nel Medioevo, la misura dell’uomo nel Rinascimento, e un labirinto nel Barocco. Non è dunque un giardino l’opera intera di Venanti?” Il giardino è anche quello che Franco ha avuto davanti ai suoi occhi per tutta la sua operosa maturità. Circonda la casa mausoleo di via XX Settembre, ed è sormontato da un albero di grasso fusto, un bagolaro. Alle visioni oniriche scaturite dallo studio della sua corteccia Franco aveva dedicato un volume fotografico, L’albero davanti a casa. Viaggio in un microcosmo. Pino Galeotti, il prefatore, aveva definito Venanti un artista-sciamano. Il testo è del 2016, e già Venanti aveva sterzato dal culto della pura bellezza, per irradiare la sua creatività di un concetto che troviamo ben espresso, nell’antichità classica, da Plotino nel libro VI delle sue Enneadi. Ulisse, nelle sue

peregrinazioni ha visto tante cose belle, donne belle, paesi belli. Ma nessuno è bello come la sua donna, Penelope e la sua isola, Itaca. Analogamente, per Franco, la sua sposa, i suoi figli, la sua dimora e la sua città, Perugia. Con un legame che non è bellezza, kalòs, ma è timore, thàmbos. Questo avviene quando il bello si manifesta attraverso il pàthos, lo sgomento di chi percepisce la immensa grandezza dell’arte attraverso la sua enigmatica inavvicinabilità. Venanti, in tanti anni di pittura, ha “graffiato” il suo tempo, con la semplicità della sofferenza e dell’empatia. Lasciandoci opere affascinanti, molte delle quali “motivate” dal senso di appartenenza di noi, minimi mortali, al grande enigma della vita.